送料・配送について

送料は全国一律700円でお送り致します。

5,000円以上お買い上げの場合、送料は無料です。

※お届け先が複数の場合は、それぞれ送料がかかります。

通常はヤマト運輸宅急便にて商品配送を行っております。

大型商品など事情により西濃運輸、佐川急便、福山通運など他の運送便で配送を行うこともございますので、ご了承願います。

納期は通常、ご注文から7日以内ですが、日数がかかる場合にはご連絡いたします。

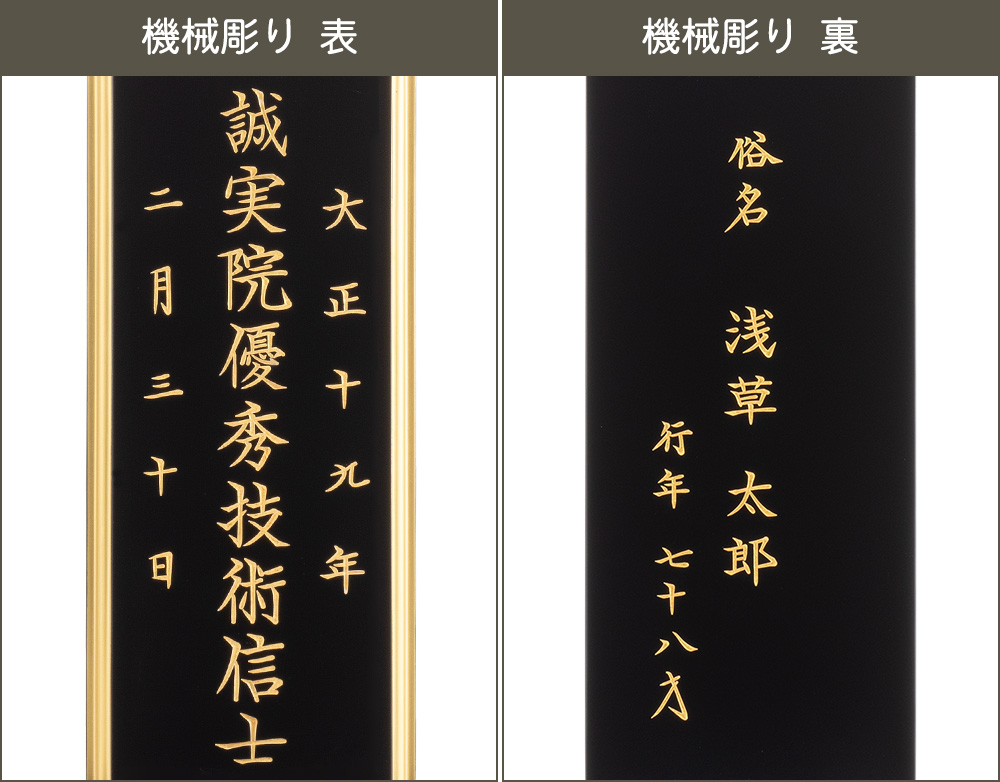

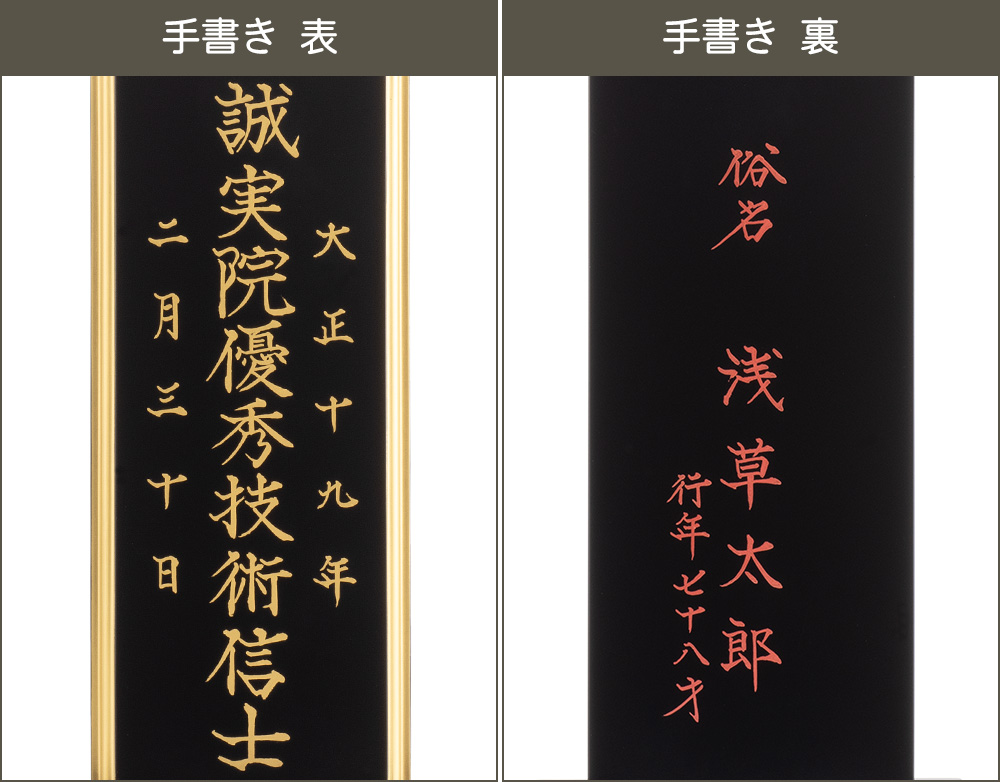

文字入り、家紋入りの商品の納期につきましては、それぞれの商品ページに記載されております。

納期をご確認ください。

お支払方法

下記のお支払い方法をご用意しております。

- クレジットカード

- 代金引換

- 銀行振込(前払い)

- 郵便振替(前払い)

- コンビニ決済(後払い)

- Amazon Pay

返品・交換について

商品の品質には万全の注意を払っておりますが、万一不良、破損などがありましたら、 商品到着後8日以内にご連絡ください。送料は弊社負担にて、すぐに交換させていただきます。

お客様のご都合による返品、交換は、未使用のものに限りますが、

商品到着後8日以内にご連絡ください。往復送料や返金手数料、支払い取り消し手数料、

代引の手数料はお客様負担でお願い致します。

また、弊社よりお客様へお届けした送料分金額をご請求させていただきます。

※文字入り、家紋入りの商品につきましては、返品をお受けできません。

会社情報・お問合せ

ネット通販20年以上の実績を誇る滝田商店は、

お仏壇、お仏具、お位牌、盆提灯など

業界随一の品揃えで皆様をお待ちしています。

仏壇屋 滝田商店

〒111-0042

東京都台東区寿2-8-11

| 電話番号: | 03-3841-6191 (午前9時~午後6時) |

|---|---|

| FAX番号: | 03-3841-3934(24時間) |

| メール : | takita@butsudanya.co.jp |

| 営業時間: | 9:00~18:00(年中無休) |

| 交通 : | 東京メトロ銀座線「田原町」駅下車 徒歩2分 「上野」駅から徒歩20分 専用駐車場あり |